Hello, This is Zhao Han, a Ph.D. student in the Kawasaki Lab, and I am happy to introduce you to some small advances I have made in my research on the sustainable development of the Global Commons.

Human society depends on water for its survival and development, and global water demand has increased nearly eightfold in the past 120 years. The water crisis posed by severe water scarcity has threatened most of the world's countries and water scarcity has been identified as a key issue in the SDG goal 6.

Freshwater use, as a key component of the planetary boundary, its fine regional studies are considered to be of great importance to the global system. Also an important component of the Global Commons assessment. In particular, China, the world's second-largest economy and one of the top water-scarce countries in the world, has an inconsistent spatial distribution of water. Indeed, it is the increasing inequality of water between regions and sectors that have led to a growing concern for water allocation policies within the country. We need to confront the chronic problem of mismatch between water supply and demand, and a comprehensive understanding of the issues related to water stress is crucial for it.

Based on the above issues, we are interested in answering the following questions: What are the Spatio-temporal patterns of water stresses embodied in China's trade at the provincial scale? How have these WSFs transferred with supply chains?

We used the high-resolution CMRIO-EXIO model developed by ourselves to assess the water stress and blue water footprints of China. The IO model is a quantitative economic model that represents the interdependencies between different sectors of a national economy or different regional economies, additional columns can be added to the model to perform environmentally extended input-output analysis (EE-IOA). For example, information on fossil fuel inputs to each sector can be used to investigate flows of embodied carbon within and between different economies. Through this model, It can easily help us figure out the hotspots of the water stress footprint embodied in trades.

First, the Spatio-temporal patterns and changes in water stress footprint are shown in the above figure.

The Chinese consumption-based WSF accounted for 21% of the global total in 2017 (production-based is 23%). In addition, China's consumption-based BWF increased from 213 km3 in 2012 to 342 km3 in 2017, accounting for 17% of the global total in 2017. In terms of China's provincial accounting, as China's urbanization deepens, spatial disparities in production-based WSF are increasingly serious, with a striking division in WSF between the South and North. WSF embodied in production in Xinjiang (XJ), Hebei (HE), and Shandong (SD), provinces in Northern China, warrant attention. In comparison, consumption-based WSF is much higher than production-based WSF in more affluent provinces (e.g. Zhejiang (ZJ), Beijing (BJ), Tianjin (TJ), and Guangdong (GD)).

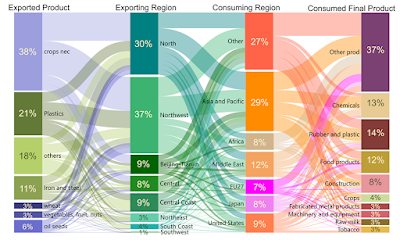

Then, our CMRIO-EXIO model also allows tracking of the international supply chains in the 8 regions of China back to each country and sector where impacts occur.

Water stress from China accounts for 13% of the total imported embodied water stress in the Row Asia and Pacific, followed by South Korea (12%) and Japan (9%). The above figure presents an aggregated supply chain of other regions' water stress outsourced to China. From the production perspective, the economies with the greatest impact on China's WSF are those in Row Asia and the Pacific, along with other major countries such as the US and Japan. The North and Northwest are the regions where other countries/regions transfer the most water stress through consumption (67% of China's total exports). Unlike the type of WSF on the supply chain of Chinese water stress outsourced abroad, which is mainly concentrated in food, WSF on the supply chain of water stress outsourced from abroad to China is spread across many industry types. In addition to agricultural cultivation, industrial products such as plastics and steel exported to meet the international chemical, construction, electromechanical, and other industries further contribute to water stress in Northern China.

More information can be obtained from the following paper: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156682

If you are interested in this, you are more than welcome to get in touch with us!

.HEIC)